莲池书院

我们去过的地方,大多可以寻得到情感的线索。

这次单说去保定,之前友人几次邀约均未成行。我所失约的不只是朋友,还有一方心心念念的去处——古莲花池。

此番客寓保定,住地离古莲花池仅百步之遥。夜半失眠,听雪落窗台,渐渐地,心便和期待一起丰盈和沉实起来。第二天一早,天才亮,我便匆匆寻踪而来。

古莲花池初名雪香园,建于公元1227年至1234年,为元代汝南王张柔居所,占地2.4万平方米。至于为何取此名,今已难考。后人所熟知的是,莲池自古就环水置景,以水为胜,因荷而名。进门挡眼是座歇山式彩绘牌楼,上悬民国大总统徐世昌书“古莲花池”大字横匾,背面枋心籀书“莲漪夏艳”,前后两侧栏额题词“涤翠”“摇红”“蜺带”“霞衣”,这些题字浑然一体,点化了此地的风物。

古莲花池在我拜访前,已经坐落于此近八百年了,尽管它曾剥蚀碑刻的字迹,散落古殿的青瓦,淡褪雕梁的粉彩,甚至沦落被强掳、被洗劫、被出卖的命运……这些曾经风雨飘摇的记忆终有一个晴朗的归结。

旧石刻倒塌了,新石刻又竖起来;老画栋失色了,新粉彩又描上去;残荷破败了,又有新荷冒出来。如今,在冬雪点缀的园内,松柏墨绿如初,荒草老藤仍不屈不挠地虬曲着刚劲的力量

说起来,这座古园的兴废与古城保定紧密相关。

古城保定始建于北宋初年,是宋辽两国边界上的军政要地。公元960年(宋建隆元年),宋太祖赵匡胤下令在距清苑废城西南七里处重建新城保塞军,公元984年升军为州。保州就是现今保定市的基始。公元999年前后,抗辽名将杨延昭曾任保州知州,亲自镇守这座军事重镇。金代时改称顺天军,仍为县级建制。金末,由于蒙金战火连天,在一段时期里双方都未能稳固地控制这一地区,黄河以北战区内出现了武装割据下相对稳定的局势。

公元1227年,一支队伍由满城开拔到这座荒废了15年之久的保州城。起兵定兴的张柔应运而虎踞,置帅府于保定,努力扩张到涿、真、深、冀等30多个州县,保定因而复兴为燕南一大都会。而曾为张柔官邸的古莲花池,在历史长河中,或为私人宅第,或为府署花园,随历任官员所好,时荒时修得以保存下来。至清代,保定成为直隶的省会,古莲花池由此达至极盛。

安稳心神,调匀呼吸,静听自己的脚步声在这座古典园林里款款回响。绕过一行寒柳,阅飞檐石桥之意;凝神一方匾额,观天地万物之象。“推枕窗光眩两目,起惊庭树千枝玉。连朝酝酿尚逶迤,一夕严霜何催促!广庭萧索群动静,时有寒声闻折竹。倚楹浑忘冷侵肤,一片莹净看不足。……”莲池书院院长张裕钊道尽了雪中古莲花池的别样风韵。

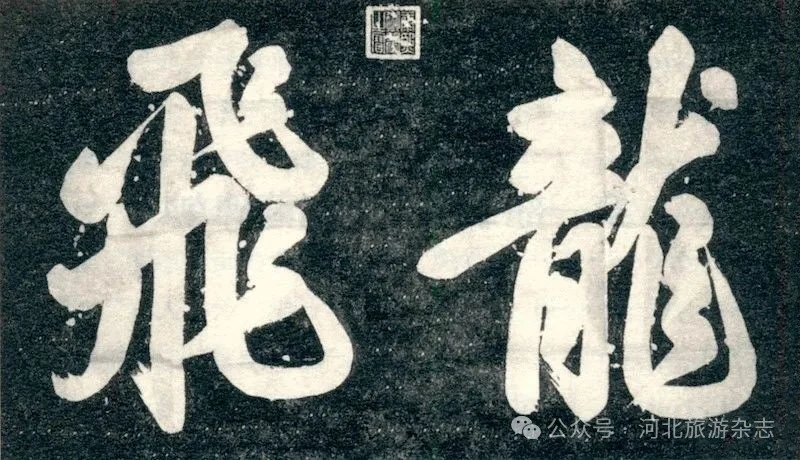

乾隆十年(1745年),古莲花池被辟为行宫。乾隆曾于此召见直隶总督署官员,赐“御书明职”,君臣吟诗唱和,留下大量石刻、碑刻、法帖。位于春午坡两侧的便是东西碑廊。西碑廊展示的莲池书院法帖刻石,共计51方。道光十年(1830年),时任直隶总督的那彦成将自己珍藏多年的名贤墨迹,请人勒石成碑,嵌于书院南楼壁间,供莲池书院的学生观摩学习,因而得名莲池书院法帖。此法帖包括历代六位书法大家的八件作品,即唐禇遂良《千字文》(楷书)、唐颜真卿《千福碑》(楷书)、唐怀素《自叙帖》(草书)、宋米芾《虹县诗帖》(行书)、元赵孟頫《蜀山图歌》(行草)和明董其昌《云隐山房题记》(草书)、《李白诗二首》(行草)、《罗汉赞》(行书),充分展现中国书法艺术之精妙绝伦。东碑廊展示的是清康熙皇帝御笔刻石和直隶总督方观承歌咏莲池的刻石等28方,尤以“龙飞”刻石最为醒目,尊为镇园之宝。乾隆十一年(1746年),乾隆皇帝为庆贺莲池行宫的建成,将其祖父康熙的“圣迹”——“龙飞”带到莲池行宫供奉于奎画楼上,当时的直隶总督那苏图将“龙飞”二字摹勒于石。1900年,英、法、德、意四国联军入侵保定时,奎画楼被焚毁,“龙飞”原迹不知去向,只留下刻石,于静默中控诉着不堪回首的侵入和强夺。

我在排排碑碣刻石、块块楹联牌匾间穿行,它们像是一声声来自时间深处的问候,让我时时处处感受着翰墨之韵暗自浸透漫溢。

文人学者的荟萃,封建帝王的巡幸,外寇入侵的洗劫,反动势力的践踏,以及历代较大规模的重修,或多或少地为这座古老的园林留下了各自的印记,透过层层包藏的苦难,古莲花池以一种坚硬的方式在吟唱,在向往。

古莲花池的灵魂就蕴伏在一涟池水里。

此时站在池边凝望,唯见荷茎映雪、枯叶残生,却是别有一番意境。渐渐地,我的眼前竟幻变出满池盈水、千荷微摇的盛景。

清雍正十一年(1733年),直隶总督李卫奉诏在莲池北部建直隶省最高学府莲池书院。书院自开办伊始即得到统治者的高度重视。特别是乾隆帝,曾三次“幸临”书院,并赐匾题诗勉励师生,莲池书院一时名播四方。

中国的书院,有应天、岳麓、嵩阳、白鹿洞四大书院最为著名,它们都是千年延绵的唐宋书院,积厚流光,培养大量人才。而莲池是在清朝晚期才设立的书院,到1902年全国废除书院体制,总共在历史上才存活了170余年,世人何以对其倍加推崇、誉其为“北方文化的渊薮”?探其究竟,这里不仅名师荟萃,而且人才辈出。莲池书院院长一直由总督亲自选定,主讲于莲池书院的名士黄彭年、何秋涛、李嘉瑞、王振纲、张裕钊、吴汝纶等人堪称一代宗师,学冠天下。书院培养出两名状元,一位是乾隆年间的毕沅,一位是末代状元刘春霖,也涌现出王发桂、刘若曾、冯国璋、傅增湘、张继等一大批经世致用的人才,犹如一次又一次伸向天空的手臂,擎起长达两个世纪的文明之光。

莲池书院,藏书颇多,万卷楼中收藏图书总量达3万余卷。据史料记载,在建院之初,雍正皇帝钦赐书院一批书籍。乾隆时期,两次大规模的全国性赐书活动,使莲池书院得到了丰厚珍贵藏书。李鸿章就任直隶总督后曾三次筹款购书。从黄彭年《陶楼文钞》中可寻迹:“筹金千五百,置书为卷,凡三万三千七百十有一,增橱十,别以十干,续增橱十二,别以十二支,藏之万卷楼”。黄彭年亲自撰写了《万卷楼书目序》《万卷楼藏书碑记》两文,令来此修业的学生受益匪浅。

经过莲花书院,看它紧闭的院门仍遮掩不住独特魅力。透墙上缀满的老藤,山石上错落的蚀孔,桥拱下顽强的荒草,再没有比这个院子更令人怦然心动的了。枯黄的银杏叶踩在脚下,发出最亲密的声响;石碑残拓的字迹,承载最厚重的墨点。仿佛到处飘动着琴音与书音,仿佛到处洋溢着盛名与荣耀,不管日出与星光交替,不管晨曦与月辉转换……如今,我站在时间之外,默看书院的宁静,于我是一种心智的开启。

冷一点也好,“花落庭闲,爱光景随时,且作清游寻胜地;莲香池静,问弦歌何处,更教思古发幽情”。古莲花池只活在自己的命运里,即使点亮的烛火已经燃成灰烬,即使过往的激情已经全无波澜。惟留寂静,塘里不闻蛙鸣,枝上不闻雀动。而我内心涌动的灼热,眼里充盈的潮润,亦非忧伤,只为这一份久违的留恋。