莲池书院

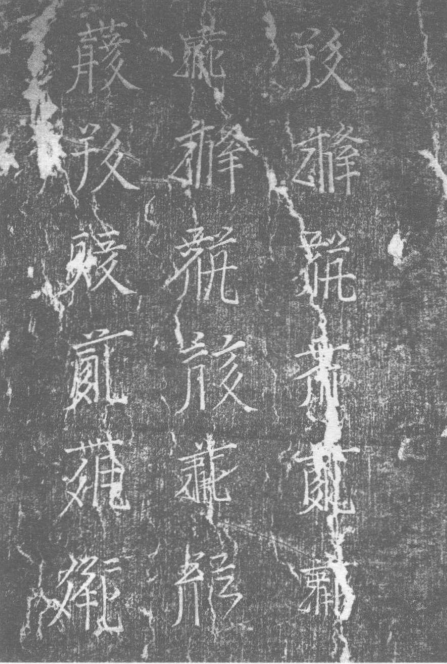

明刻西夏文经幢

【简介】

立于宸翰院。一高一低共两座,均由盖顶、幢身、基座三部分构成,幢身都是八角柱体。两幢都是稀什寺内西夏僧人的坟幢。高者建于明弘治十四年(1501年),通高263厘米,每面宽 约18厘米,共刻1029字。为纪念圆寂的沙弥巴答那征而建;低者建于明弘治十五年(1502年),通高228厘米,每面宽约21.5厘米,共刻983字。为纪念圆寂的比丘师而建。两幢内容安排基本相同,第一面幢额自右至左均刻西夏文“相胜幢”三个楷书大字,幢身第一面大部分竖刻题款,第一面末至第七面竖行镌刻楷书西夏文《相胜陀罗尼经》,第八面刻布施的西夏人姓名(两幢共八十多人,译文中略去),首末文字中夹有汉文朝代年号和刻工姓名。此两幢的发现,说明西夏文至明代弘治年间仍被使用,其延用时间比“不逾元末”的旧说多一百多年。同时说明,西夏亡后二百七十多年,党项人尚未被明初的强硬同化政策所融合。此二幢于1962年 9月被河北省文化局文物工作队在保定北郊韩庄发掘出土,同时被移入莲池。

【译文】

大明弘治十四年稀什寺內,沙彌巴答那征四月二十四日圓寂,十五年修造幢,令書刻相勝總持畢①。造幢者平尚吒失領占。(高幢第一面第一行題款)

書者諸金聖佛中恒河(葛鄴失領)書②。(高幢第七面第三行後半行題款)

(此譯文系據史金波、白濱《明代西夏文經卷初探》抄錄)

今此大明弘治十五年稀什寺內,城外複北方處四裡地界上塔院墓內,比丘師二月六日圓寂,九月二十日修造幢,令書刻相勝總持畢③。造幢者平尚吒失領占。(低幢第一面第一行題款)

書者諸金聖佛中比丘(以下缺字)(低幢第七面第三行後半行題款)

(此譯文系據史金波、白濱《明代西夏文經卷初探》抄錄)

【注释】

①沙弥:梵语音译,受过十戒的男佛教徒。圆寂:僧尼死去称为“圆寂”,谓诸德圆满,诸恶寂灭,以此为佛教修行理想的最终目的。相胜总持:即《相胜陀罗尼经》。梵语“陀罗尼”意译为“总持”,表示对所闻法能总摄忆持,不会忘失。

②金圣:指释迦牟尼。

③比丘:梵语音译,受过具足戒(汉族比丘为250条,比丘尼为348条)的男佛教徒。俗称和尚。

河北大学文学院、莲池书院 莲池石刻研究团队考据整理

(王亚彬、 郭彤旭、朱海勇、张坤雨)